В различной ЗОЖевской литературе много обсуждается тема закисления организма, кислотных и щелочных продуктов, вымывания кальция. Давайте рассмотрим эти вопросы с точки зрения биохимии.

Есть соответствующая тема:

Фрукты ощелачивают или окисляют?

Как всегда, для начала рассмотрим теоретический материал.

http://www.rmj.ru/articles_2114.htm

Эндогенное образование кислот

Жиры и углеводы метаболизируются с образованием воды и углекислого газа, который удаляется через легкие. В результате метаболизма белков помимо углекислого газа образуются разнообразные нелетучие кислоты, которые в норме экскретируются почками.

Катаболизм серосодержащих аминокислот, цистеина и метионина, приводит к образованию 40 – 70 ммоль серной кислоты в сутки. В результате метаболизма катионных аминокислот, гистидина, лизина, аргинина за сутки высвобождается 138 ммоль свободных анионов. В то же время катаболизм анионных аминокислот обусловливает поступление 100 ммоль оснований за сутки. Помимо этого, в пище содержатся органические анионы, такие как ацетат, цитрат, лактат и другие, которые метаболизируются с образованием бикарбоната в количестве 60 ммоль/сут.

В целом обмен белков приводит к образованию около 500 ммоль кислот, которые в норме экскретируются почками. Высокий уровень потребления мясных продуктов приводит к увеличению продукции кислот и кислотообразующих катионных аминокислот. И, напротив, растительная пища содержит большое количество органических бикарбонатобразующих анионов, таких как цитрат, лактат и др. Таким образом, суточная экскреция кислот может значительно колебаться в зависимости от диеты.

http://www.rusmedserver.ru/med/haris/42.html

Ацидоз и алкалоз

В организме в норме в процессе метаболизма постоянно образуются кислоты. Несмотря на ежедневное образование в тканевых жидкостях около 20000 ммолей угольной и 80 ммолей сильных кислот, концентрация свободных ионов водорода находится в узком диапазоне. В норме рН внеклеточной жидкости составляет 7,35—7,45 (45—35 нмоль/л). Определить точно рН во внутриклеточных жидкостях невозможно. По данным, полученным с помощью большинства существующих методов, эта величина в среднем составляет 6,9.

....

Основным источником появления сильной (серной) кислоты служит метаболизм метионина и цистина, входящих в состав белков пищи. К другим источникам относят неполное окисление углеводов и жиров до органических кислот, обменные превращения нуклеопротеинов с образованием мочевой кислоты, метаболизм фосфорорганических веществ, в процессе которого высвобождаются протоны и неорганические фосфаты. В рационе питания количество готовых кислот или щелочей обычно невелико, но может содержаться достаточное количество потенциальных кислот (например, избыток катионных кислот, таких как лизин) или щелочей (например, цитрат).

http://www.xumuk.ru/biochem/280.html

Б. Кислотно-основной баланс

Существуют два источника протонов — свободные кислоты пищи и серосодержащие аминокислоты белков, полученные с пищей кислоты, например лимонная, аскорбиновая и фосфорная, отдают протоны в кишечном тракте (при щелочном рН). В обеспечение баланса протонов наибольший вклад вносят образующиеся при расщеплении белков аминокислоты метионин и цистеин. В печени атомы серы этих аминокислот окисляются до серной кислоты, которая диссоциирует на сульфат-ион и протоны.

В. Буферные системы плазмы

Наиболее важной буферной системой плазмы является бикарбонатный буфер, состоящий из слабой угольной кислоты (рК1 6,1) и ее кислого аниона бикарбоната. Угольная кислота Н2СО3 находится в равновесии со своим ангидридом СО2. Установление равновесия между обеими формами ускоряется ферментом карбонат-дегидратазой ("карбоангидразой"). При рН плазмы концентрации НСО3- и СО2 находятся в соотношении 20/1. Растворенный в крови СО2 равновесно обменивается с СО2 газовой фазы альвеол легких. Поэтому НСО3-/СО2 -система является эффективной открытой буферной системой. Ускоренное или замедленное дыхание изменяет концентрацию СО2, что приводит к изменению рН плазмы (дыхательный ацидоз или соответственно алкалоз). Таким образом, легкие могут быстро и действенно влиять на рН плазмы без участия систем удаления протонов.

http://www.xumuk.ru/biochem/318.html

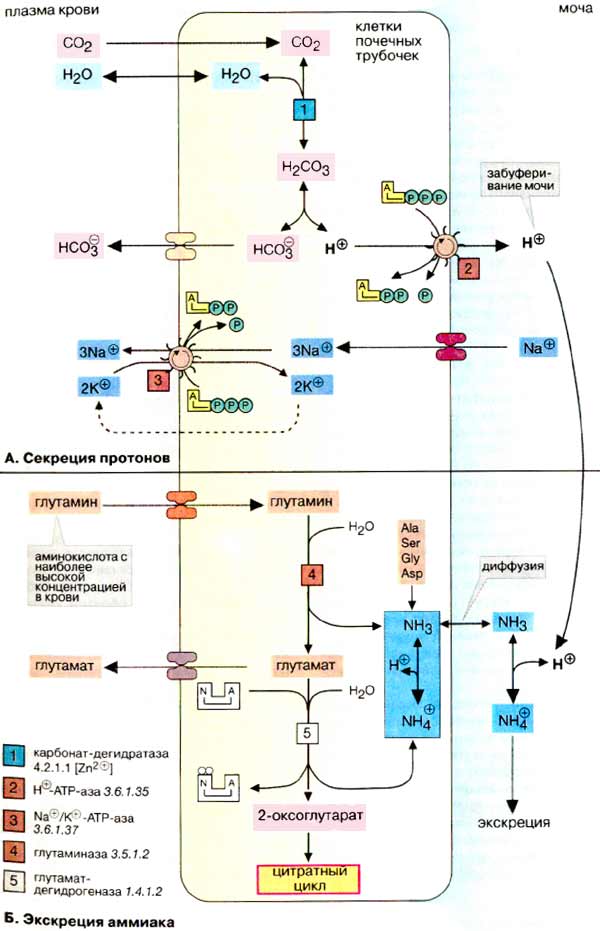

Секреция протонов

из крови в клетки почечных трубочек диффундирует диоксид углерода (СО2), который в цитоплазме гидратируется при участии карбонат-дегидратазы (карбоангидразы) [1] с образованием Н2СО3, диссоциирующей на ион бикарбоната (НСО3-) и протон. Протон секретируется из цитоплазмы в просвет канальца мембранной транспортной АТФ-зависимой системой [2], а ион бикарбоната всасывается через базолатеральную мембрану обратно в кровь. Для сохранения электронейтральности из канальца в кровь за счет реабсорбции переносятся ионы Na+. Суммарный процесс состоит в переносе протонов из крови в обмен на ионы Na+. Тем самым почки принимают участие в поддержании стабильного рН плазмы крови (равновесия СО2/НСО3-) (см. рис. 281).

………………………….

в моче большая часть протонов нейтрализуется буферными системами, поэтому рН мочи лежит в слабокислой области (примерно до 4,8) Наиболее важной буферной системой является фосфатная (НРО42- / Н2РО4-). Определенный вклад в поддержание величины рН вносит аммиак за счет образования ионов аммония.

http://www.xumuk.ru/biologhim/255.html

Буферные системы крови

При нормальном значении рН крови (7,4) концентрация ионов бикарбоната НСО3 в плазме крови превышает концентрацию СО2 примерно в 20 раз. Бикарбонатная буферная система функционирует как эффективный регулятор в области рН 7,4.

Механизм действия данной системы заключается в том, что при выделении в кровь относительно больших количеств кислых продуктов водородные ионы Н+ взаимодействуют с ионами бикарбоната НСО3–, что приводит к образованию слабодиссоциирующей угольной кислоты Н2СО3. Последующее снижение концентрации Н2СО3 достигается в результате ускоренного выделения СО2 через легкие в результате их гипервентиляции (напомним, что концентрация Н2СО3 в плазме крови определяется давлением СО2 в альвеолярной газовой смеси).

Если в крови увеличивается количество оснований, то они, взаимодействуя со слабой угольной кислотой, образуют ионы бикарбоната и воду. При этом не происходит сколько-нибудь заметных сдвигов в величине рН. Кроме того, для сохранения нормального соотношения между компонентами буферной системы в этом случае подключаются физиологические механизмы регуляции кислотно-основного равновесия: происходит задержка в плазме крови некоторого количества СО2 в результате гиповентиляции легких . Как будет показано далее, данная буферная система тесно связана с гемоглобиновой системой.

http://www.xumuk.ru/biologhim/256.html

Нарушения кислотно-основного равновесия

Снижение концентрации Н2СО3 достигается в результате ускоренного выделения СО2 легкими (напомним, что Н2СО3 обратимо диссоциирует на СО2 и Н2О). Однако при тяжелом диабете для компенсации ацидоза легкие должны выделять настолько большие количества СО2, что концентрация Н2СО3 и НСО3– становится крайне низкой и буферная емкость крови значительно уменьшается. Все это приводит к неблагоприятным для организма последствиям.

http://www.xumuk.ru/biologhim/269.html

Роль почек в поддержании кислотно-основного равновесия

Почки оказывают значительное влияние на кислотно-основное равновесие, но оно сказывается по истечении значительно большего времени, чем влияние буферных систем крови и легких. Влияние буферных систем крови обнаруживается в течение 30 с. Легким требуется примерно 1–3 мин, чтобы сгладить наметившийся сдвиг концентрации водородных ионов в крови, почкам необходимо около 10–20 ч для восстановления нарушенного кислотно-основного равновесия.

Второй химический процесс, который обеспечивает задержку натрия в организме и выведение излишка водородных ионов,– это превращение в просвете канальцев бикарбонатов в угольную кислоту. В клетках канальцев при взаимодействии воды с углекислым газом под влиянием карбоан-гидразы образуется угольная кислота. Водородные ионы угольной кислоты выделяются в просвет канальца и соединяются там с анионами бикарбоната; эквивалентный этим анионам натрий поступает в клетки почечных канальцев. Образовавшаяся в просвете канальца Н2СО3 легко распадается на СО2 и Н2О и в таком виде покидает организм.

Глинка, "Общая химия", раздел 92, "Гидролиз солей", стр. 249:

"

растворы солей, образованных слабой кислотой и сильным основанием, имеют щелочную реакцию"

Цитата:

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1047.html

Соли, образованные катионом сильного основания и анионом слабой к-ты (напр., CH3COONa), гидролизуются по аниону.

Благодаря образованию ионов ОН водные р-ры таких солей имеют щелочную р-цию (рН > 7). Соли слабых многоосновных к-т гидролизуются ступенчато, причем гидролиз по первой ступени всегда преобладает:

|

Оказывается, растворы соли сильных оснований (щелочные и щелочно-земельные металлы - калий, натрий, кальций) и слабых кислот (органических) обладают щелочными свойствами.

Теперь о связи вопроса с

методикой Бутейко.

Употребление белковой пищи (ну или её избыток) усиливает дыхание, и снижает ацидоз за счет вывода СО2. См.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипокапния. Принудительное уменьшение дыхания задерживает углекислый газ, но одновременно увеличивает ацидоз. В каких-то ситуациях это может и нужно, но в любом случае до какого-то предела. Соответственно, для облегчения тренировки по Бутейко нужно снизить кислотную нагрузку на организм. Да сам Константин Павлович

говорит об этом же:

«Переедание, особенно животных белков (рыба, курица, яйца, молоко и, естественно, мясо), резко усиливает дыхание. Заметим, что животные продукты усиливают дыхание больше, растительные - меньше; вареная пища - больше, сырая - меньше. … основные положения традиционной медицины: … калорийней питаться - усиливают дыхание». Хотелось бы заметить, что согласно вышесказанному, любая пища усиливает дыхание, в том числе и сырая растительная, только меньше чем животная вареная.

Как следует из всяческих биохимических выкладок, кальций в регуляции кислотно-основного равновесия крови не участвует и никуда не вымывается. Что прекрасно согласуется с фактом, что северные народы потребляющие много мяса менее подвержены остеопорозу. При сильном ацидозе выведение кальция усиливается, но это только «в военное время», а в штатном режиме он никуда не «вымывается».

Вот что влияет на вывод кальция с мочой, так это уровень инсулина, который препятствует его реабсорбции в почках.

А уровень инсулина напрямую связан с потреблением углеводов, особенно быстрых. Таким образом тезис, что сахар вымывает кальций в принципе верен, но дело не в сахаре как таковом, а в уровне инсулина. А «мёртвый» ли это сахар (который впрочем производится из очень даже живой свёклы) или «живой» фрукт – на уровень инсулина это никак не влияет.

Цитата:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Огурец_обыкновенный

В огурцах найдено сравнительно много оснований, улучшающих работу сердца и почек. По количеству щелочных солей огурец уступает только черной редьке. Эти соли нейтрализуют кислотные соединения, которые содержатся во многих пищевых продуктах и нарушают обменные процессы, приводят к преждевременному старению, к отложению кристаллических соединений (камней) в печени и почках. Огурцы так же, как редьку, за способность нейтрализовать кислые соединения называют санитаром нашего организма.

|